(作曲者本人のプログラム解説)

⚫︎鈴木英史:ソング・アンド・ダンス」(2010年版)

Ⅰ.プレリュード:アンティフォナル・コールⅠ

Ⅱ.ソング・アンド・ダンス

Ⅲ.ポストリュード:アンティフォナル・コールⅡ

『この作品について 鈴木英史』

佼成出版社のCD「ジャパニーズ・バンド・レパートリーVol.5」のための委嘱作品。

「小編成バンドでも演奏でき曲調を含め難解でない曲」という依頼の条件の元で作曲。編成も打楽器は4人指定で、ここから発想を開始しました。目を付けたのはTimpaniです。普通の団体にはTimpaniが4台はあるだろう。それを2台づつ2人を割当て、呼び交すパッセージを演奏する。同様に管楽器も各パート2パートで呼び交す。

第1曲と第3曲の「アンティフォナル・コール」(アンティフォナ=2群の合唱が交互に歌うの意)が構成そのものの意味です。それに対し第2曲「ソング・アンド・ダンス」は題名の通り、歌と踊りの部分がお互いを呼び合う、形式が呼び合う形です。それはお互いに干渉しあい、最後には踊りが歌に取り込まれて消えてゆき、3曲目冒頭のヘテロフォニーに収斂されます。

この譜面は、私の作品集CD録音に際し、オーケストレーションを改訂し、かつ、最後にコーダを追加したもので、これを「2010年版」と致します。

(出版社ブレーンの解説より)

全日本吹奏楽連盟2025年度課題曲

『作曲者のメッセージ』

(一般社団法人 全日本吹奏楽連盟会報 2024.12 No.226より)

Ⅰ 杉山義隆:祝い唄と踊り唄による幻想曲(第34回朝日作曲賞受賞作品)

拙作「祝い唄と踊り唄による幻想曲」は、これまでの課題曲よりもさらに小さい編成で演奏できるように作曲しました。少人数団体のコンクール参加の在り方については、今後も議論が深められると思いますが、拙作が少人数団体の活動活性化のきっかけに、また人数の多い団体にも声部の少ない楽曲に対する響きや表現の追求として、受け入れていただければ幸いです。

楽譜には作曲者の思いや願いがたくさん込められています。強弱やテンポの変化等だけではなく楽譜には直接記されていない旋律のゆらぎや高揚感、内声の動き、作曲者が楽譜に隠した仕掛け等…。課題曲の楽譜を手にしましたら、まず楽譜を読み、楽譜から直接作曲者のメッセージを受けとっていただけたらと思います。そして、作曲者の思いを受けてどんな演奏をしようか、という演奏者の皆様の“表現”を時間をかけて醸成していく中で、仲間と音楽を創り上げる楽しさ、喜びを

感じてほしいです。基本的なことではありますが、小・中学校の音楽科学習指導要領「共通事項」に示されている「反復、呼びかけとこたえ、音楽の縦と横の関係、テクスチュア」等のキーワードが、表現を考えていく上でのヒントになるかもしれません。そして、この点は全日本吹奏楽連盟が今年度から設けた審査の観点「楽譜をよく読み取った上での表現」にも通じるポイントであると考えます。

〔略歴と主な作品〕

1965年宮城県角田市生まれ。宮城県角田高等学校、宮城教育大学A類(小学校教員養成課程)卒業。在学中に音楽理論を故本間雅夫、松濱敏郎、マリンバを鶴岡たみ子、ピアノを故伊澤長俊の各氏に師事。宮城県公立小学校の教員を務める。主な作品: 「響応空間第1番」(教育芸術社)、「打楽器アンサンブルのための“舞のある風景”」(ティーダ出版)、「合唱、器楽合奏(吹奏楽)、ピアノ、語りによるカンタータ“大河原の詩”“槻木の詩”」など。この他に小編成の吹奏楽やアンサンブルのための編曲作品がある。

Ⅱ 後藤洋:ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)(委嘱作品)

一歩ずつ、でも休まないで:《ステップ、スキップ、ノンストップ》にこめた思い私は—他の多くの作曲家も同様だと思いますが—作曲の際に、その作品だけに通用するルールを定めます。今回は全日本吹奏楽コンクール課題曲。しかも、少子化や課外活動の環境の変化など、難しい状況のなかで行われるコンクールの課題曲です。となると、考えなくてはならないことは、まず(1)技術的に難しすぎない。そして(2)少人数でも演奏可能。以上ふたつの問題をクリアする必要があります。そして、なるべく多くの団体に演奏していただきたいので、(3)演奏して─ 2 ─楽しい。さらに、この曲を選んでよかった、と思っていただくために(4)技術的、音楽的な「学び」がある(つまり、取り組むことで演奏者が成長できる)ことも大切です。そして、バンド全員が力を合わせて音を繋いでいくことを目指して、(5)曲の最後まで止まらずに、休まずに。という音楽構成も考慮

すべきポイントに加えました。以上5つのポイントをクリアすべく、私が定めたルールは、「基本的にすべての音の動きを順次進行にする」というものでした。どうしても音の跳躍が必要となる場面もありますので、「基本的に」という逃げ道を設定しましたが、それでもほと「んどの場合、跳躍は

休みを挟んで行われます。曲のタイトルは以上のルールを反映したものです。「1歩ずつStep、ときどき跳んでSkip、そして休まずにNon-Stop」。ここ数年、私はフレキシブルな楽器編成による作品やアレンジを多く発表し、少人数の団体、編成のアンバランスな団体にも取り組んでいただいています。そこで、この課題曲でも、自由に選択した楽器によるアンサンブルの場面を作りました。つまり、私の書いたスコアに、演奏するみなさんのアイディアが加わって、はじめて作品が完成することになります。そのさまざまな完成形に出会うのが、とても楽しみです。

〔略歴と主な作品〕

1958年秋田県生まれ。山形大学教育学部特別教科(音楽)教員養成課程卒業。東京音楽大学研究生課程(作曲)、ノース・テキサス大学大学院修士課程(作曲および音楽教育)をそれぞれ修了。作曲をシンディ・マクティー、池辺晋一郎、金田成就に師事。吹奏楽と音楽教育の分野を中心に作曲・編曲家、研究家として国際的に活躍。日本バンドクリニック委員会顧問、日本管打・吹奏楽学会常務理事、21世紀の吹奏楽“響宴”実行委員会代表。また昭和音楽大学教授として後進の育成にも力を注いでいる。主な作品: 「即興曲」(1976年度全日本吹奏楽コンクール課題曲)、「カドリーユ」(1983年度全日本吹奏楽コンクール課題曲)、「ソングズ」(アメリカ吹奏楽指導者協会スーザ/オストワルド賞)。

Ⅲ 伊藤士恩:マーチ《メモリーズ・リフレイン》

「一次審査で落ちたら作曲は辞め、教育の勉強やバンド演奏に専念しよう」という覚悟で、今回朝日作曲賞に応募しました。悔いが残らないよう、迷ったら何でも挑戦しようと決意し、この作品に臨みました。マーチ「メモリーズ・リフレイン」という題名は、音楽用語の「リフレイン」と、日本では思い出を回想するという意味で使われる「リフレイン」を掛けて付けてあります。作曲にあたっては、様々なアイデアを詰め込みつつも、作品の一貫性を失わないようにモチーフの繰り返しにこだわりました。また、この曲には、楽器群の掛け合いやアンサンブルを聴かせる部分が含まれています。これは、子どもたちが自身の担当楽器の魅力や必要性を感じられる曲にしたいという狙いからです。すべての楽器が揃っていなくても、ある楽器の中で工夫して色彩感を追求していただきたいです。また、掛け合いを通して、子どもたちが合奏の楽しさを実感してくれたら嬉しいです。

〔略歴と主な作品〕

2002年愛知県刈谷市生まれ。2025年3月、愛知教育大学教育学部義務教育専攻音楽専修卒業見込み。作曲を橋本剛氏に師事。中学校在学時には吹奏楽部に所属し、ソプラノサックスを経験。高校ではクラシックピアノ、声楽、DTM、大学ではエレキギターやエレキベースなどを始める。現在は、ロックやJ-POPを中心に演奏活動を行うとともに、教育や作曲など幅広く学んでいる。主な作品: 「ジプシーの踊り」、「ピアノソナタ」など。(いずれも未出版)

Ⅳ 大島ミチル:Rhapsody ~ Eclipse(委嘱作品)

この曲はEclipse(皆既日食)の時にちょうど作曲をしていてイメージがパーッと広がったのでこタイトルにしました。それは音楽が時間軸の芸術であること、そしてつかむことも見ることも出来ないけれども、自由にどこまでも広がっていけることが宇宙の存在に似ているなあと感じたからです。私が作曲をする時に一番に大切にしていることは、“楽しむこと”です。決して楽ではない作業

ではありますが、心をいつも解放するようにしています。ですから、演奏してくださる皆様も自由に、堅くならず、のびのびと演奏して欲しいとの気持ちです。それからやはり作曲する時に大事にしているもう一つのことはイマジネーションです。頭で考えることや現実のこと以上にイマジネーションには可能性があります。宇宙に飛び出すことが現実には大変なことであっても、イマジネーションでは銀河系の果てまで行くことが出来ます。音楽にはその“可能性”が沢山存在します。同

じ音を演奏するにしても、演奏家によって無数の表現となるのです。その無数の表現を私はいつも楽しみにしています。一つの長い音符を表現するのにしても、お母さんが子供を撫でるように優しく演奏するのか?好きな人のことを思う優しさを思って演奏するのか?は全く違います。それこそが音楽の面白さであり、素晴らしさだと感じています。それこそが“音楽を楽しむ”と言うことになるのではないでしょうか?宇宙への憧れ、夢、宇宙へ出発する前の高揚感、旅立ち…宇宙を舞うように軽やかに、そして宇宙を闊歩しているような雄大な感じで演奏してください。イマジネーションを広げながら自由に演奏してください。実は吹奏楽の経験のない私なので最初作曲を受けるべきか?悩みましたが、それこそ、イマジネーションと楽しむことだけを考えて演奏してくださる方々の笑顔を思い創作しました。演奏家も聴く人も元気になれる曲を…それが今回の私のテーマです。

〔略歴と主な作品〕

国立音楽大学作曲科卒業。映画、TVなどの作曲家。第52回、第67回の毎日映画コンクール音楽賞受賞、第21回、第24回、第26回、第27回、第29回、第30回、第38回の日本アカデミー優秀音楽賞、第31回の日本アカデミー最優秀音楽賞を受賞。バイオリン奏者ヒラリーハーンの委嘱作品「Memories」(CD「27アンコールピース」は2015年グラミー賞受賞)。アメリカの映画芸術科学アカデミー会員。主な作品:映画「サバカン」「ゴジラ対メカゴジラ」、NHK大河ドラマ「天地人」始め多数。

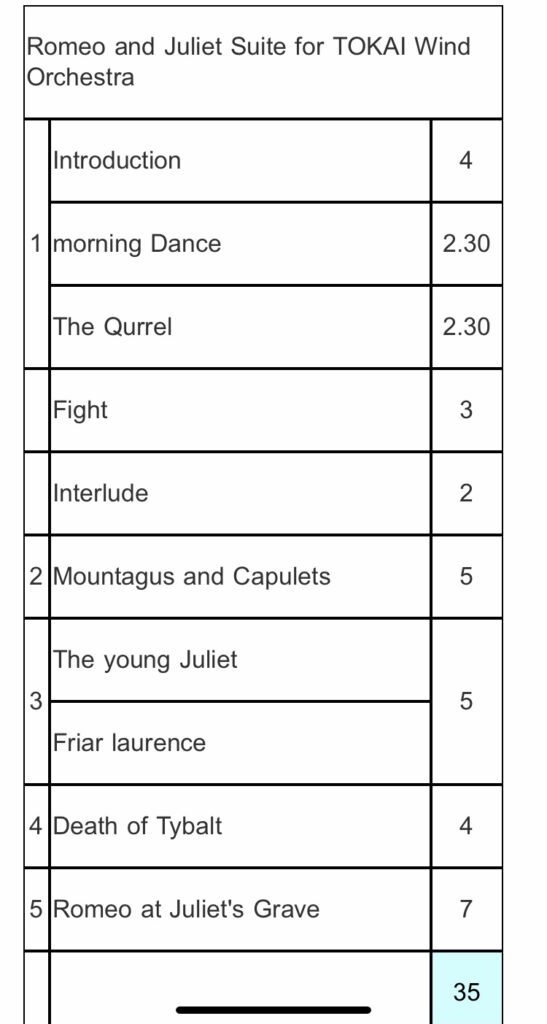

⚫︎真島俊夫: 三日月に架かるヤコブのはしご【Jacob’s Ladder to a Crescent】

この作品について、作曲者は次のように述べています(記念コンサート・プログラムより)。

──曲想は、同大学のシンボル(校章)である三日月(Crescent)を題材として構成したもので、旧約聖書に出てくる「ヤコブのはしご」(ヤコブが夢に見た、天まで届くはしごで、天使たちがそれを昇降しているのが見られたという)を遥か彼方に美しく蒼く光る三日月の端に引っかけて、その高さに到達したという憧憬を描いたものである。──音楽としては、純粋に序曲タイプの曲で、タイトルにはあまりこだわる必要はないでしょう。しかし、ヤコブについて少しここで述べてみると、旧約聖書中では、次のような人物です。祖父は、イスラエル民族の指導者といわれたアブラハムで、その子でパレスチナの農業や牧畜の開発に努力し、民族の繁栄に尽くしたとされているイサクの次男。長男のエサウを騙して相続権を奪いますが、これがもとで兄の怒りを買い、家にいられなくなって叔父(ラバン)が住むハランへ行く途中「はしご」の幻を見ました。そして、神の加護を確信しました。20年後に故郷に帰る途中、神と力くらべをする不思議な経験をします。その後、イスラエルと改名しました。飢餓にあって自分の第11番めの子でエジプトで成功したヨセフに招かれて救われたという経歴の人物で、紀元前17?16世紀頃の話といわれています。

この作品は、関西吹奏楽界の名門校の1つである関西学院大学応援団総部吹奏楽部の創立40周年を記念して作曲の委嘱を受け、1993年の初夏に完成した作品です。初演は、同年9月17日、大阪・フェスティバルホールで開かれた、同部の第33回定期演奏会で、泉谷浩志指揮により行われました。

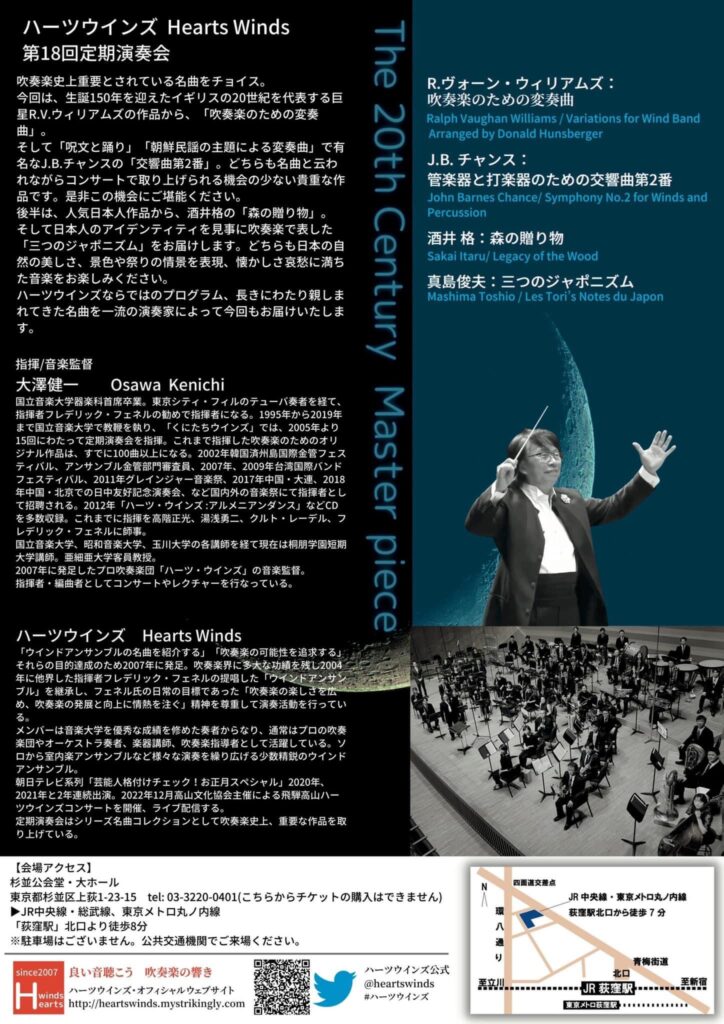

山形県鶴岡市出身。神奈川大学工学部を経て財団法人ヤマハ音楽院にて和声法と作・編曲法を兼田敏に師事。全日本吹奏楽コンクール課題曲をはじめとする数多くの吹奏楽曲を作曲。二十数年以上にわたり「ニュー・サウンズ・イン・ブラス」にスコアを提供、代表的な編曲としては「宝島」「オーメンズ・オブ・ラブ」「チュニジアの夜」等、そして「ドラゴンクエスト」シリーズの全吹奏楽編曲を担当。吹奏楽界のジャズ・ポップスの啓蒙に努める。2006年、フランスのリールで開催されたクー・ド・ヴァン国際交響吹奏楽作曲コンクールに於いて『鳳凰が舞う』がグランプリを受賞。2008年8月、オリジナル作品のCD『真島俊夫作品集』がキングレコードより発売。21世紀の吹奏楽“響宴”会員として活躍またシンフォニックジャズ&ポップスコンテストの大会総監督を歴任。2016年4月21日永眠。享年67歳。

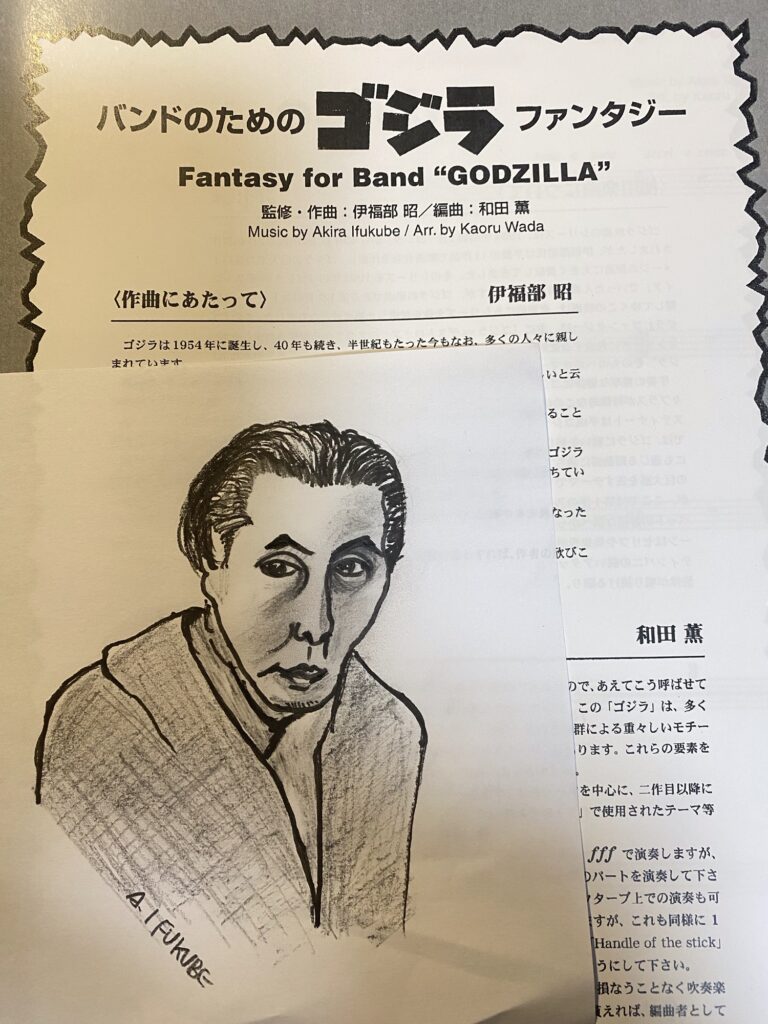

⚫︎バンドのためのゴジラファンタジー

監修・作曲:伊福部昭/編曲:和田 薫

『作曲にあたって 伊福部昭』

ゴジラは1954年に誕生し、40年も続き、半世紀も経った今もなお、多くの人々に親しまれています。此の都度、その中の音楽をアマチュアのバンドでも演奏可能な吹奏楽曲に纏めてほしいとういう依頼をうけました。

然し、この40年の間には種々な場面があって、これを一曲のファンタジーに纏めることは殆ど不可能と思われました。種々と思いあぐねいた末、結局、最初の作品の調性感の無い序奏で始め、次に一般にゴジラの主題と呼ばれている楽案に移り、中間部にゴジラが最後に自らの高熱で溶け崩れ落ちていく場面のレキエムを配し、再び、主題に戻るという三部形式と致しました。

それぞれの楽案は原形のままですが、弦楽器や人声がないので、その印象も多少異なったものとなっているでしょう。この短小なファンタジーに依って、ゴジラの片鱗を偲んで頂けるとすれば、作者の欣びこれに過ぐるものはありません。(ヤマハ出版平成11年の解説より引用)

伊福部昭

1914年5月31日、北海道釧路に生まれる。北海道大学を卒業。作曲はほとんど独学、土俗的な作風で知られ、どの作曲家との類似点も見られない、とも言われている。アイヌなど、北方少数民族の音楽に造詣が深く、それを題材にした作品も多い。最初の作品「ピアノ組曲」の次に書かれた

「日本狂詩曲」が、1935年、パリのチェレブニン賞に入賞第1位。以来、日本音楽界の重鎮として活躍した。代表作としては「交響譚詩」「シンフォニア・タプカーラ」「土俗三連画」「ラウダ・コンチェルタータ」「サロメ」「交響頌偈(じゅげ)「釈迦」」などがある。また教育者としても名高く、門下には芥川也寸志、黛敏郎、石井真木、松村禎三、三木稔、池野成、真鍋理一郎などがいる。

映画音楽は1947年「銀嶺の果て」が第1作。以来三百有余の作品に手腕を振るった。著書には「音楽入門」、「管弦楽法」がある。1976年から1988年東京音楽大学学長、同大学民族音楽研究所名誉所長を歴任。2006年2月8日永眠、享年91歳。従四位に叙された。

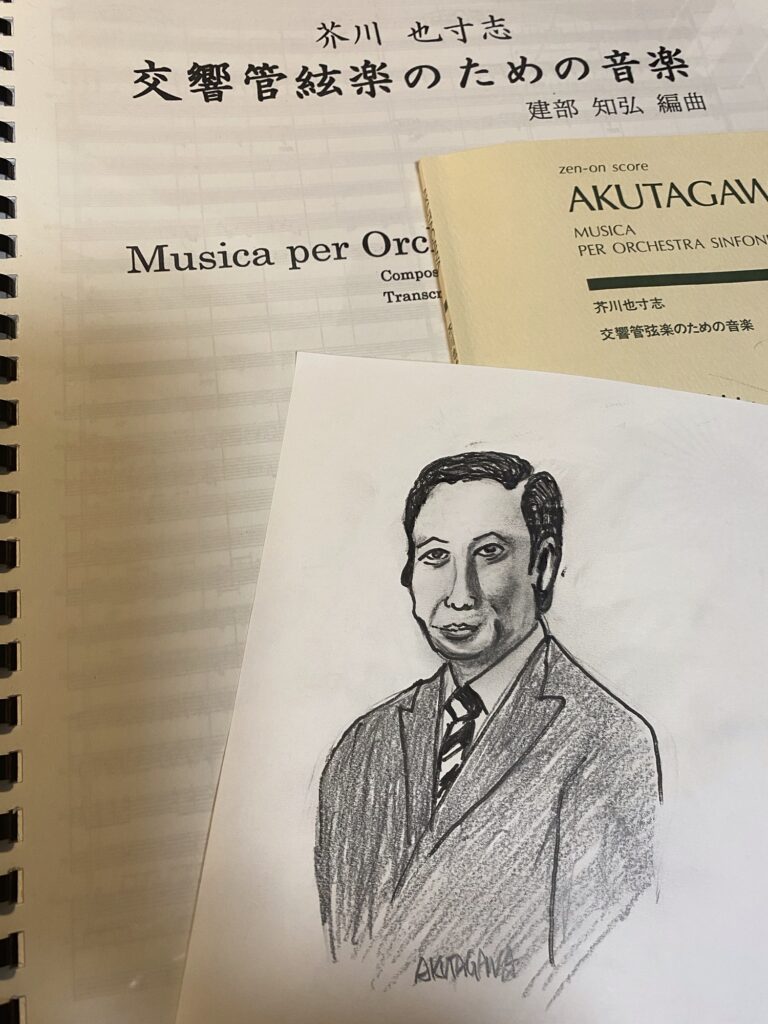

⚫︎芥川也寸志:交響管弦楽のための音楽 Ⅰ.Andantino Ⅱ.Allegro

吹奏楽版編曲:建部智弘

黛敏郎による解説(題名のない音楽会「芥川也寸志を悼む」TV朝日1989年2月19日放送から)

芥川さんと初めて会ったのは、昭和20年終戦の年に、東京音楽学校(現東京芸大)に入学した時でした。文豪芥川龍之介の息子として、眉目秀麗な好青年として当時から学校内ではスターでした。一番鮮烈に覚えているのは、戦後伊福部昭先生が作曲家の生徒の管弦楽法の講師として着任した最初の授業です。

伊福部昭先生は、開口一番、定評のある美にしか美を見出せない人は私は軽蔑すると、アンドレ・ジッド(フランス文学者)の言葉を引用されて、道端のお地蔵さんの頭にカラスが糞を垂れていて、その有り様を見ても美を感じないようなそういう人は瑞々しい感性のない芸術家として有るまじき人だ、とこういうふうに喝破されました。当時アカデミズムの牙城であった上野でこういう魅力のある発言する先生はいなかった、私ども作曲科の生徒は全員先生に魅了されて、ことに芥川は感激のあまり、その日授業が終わって日光にお帰りになる伊福部先生に付いて先生のお宅に泊まり込み三日も居続けてしまったという逸話があります。芥川也寸志のこうと思ったらやり遂げるという強い意志があり、当時世界的に影響を与えたソビエトのショスタコーヴィッチやプロコフィエフやハチャトリアンの作風に影響を受け、それに伊福部昭先生の日本的な民族主義とさらにプラスして自身の持っている都会的なモダニズムを一緒にした誠に魅力的な作風でした。その典型的なものが昭和25年NHK創立25周年記念のコンクールで芥川さん、團伊玖磨さんの交響曲ともに第I位を両方とも受賞された、「交響管弦楽の音楽」(1947)この作品の中に如実に現れています。

芥川也寸志(1925ー1989)生誕100歳。

文豪芥川龍之介の三男として東京で生まれた。1945年東京音楽学校作曲科首席卒業。1949年同研究科修了。作曲を橋本國彦、下総皖一、伊福部昭らに師事した。一般に広く認知されたのは《交響管弦楽のための音楽》(1950)がNHK放送25周年記念管弦楽懸賞を得たことによる。同作と相次いで初演された《交響三章》(1948)も人気を呼び、映画、放送、バレエ、ミュージカル、童謡など、幅広いジャンルで創作を展開した。1953年、團伊玖磨、黛敏郎と作曲グループ3人の会を結成。《交響曲第1番》(1954/55)《エローラ交響曲》(1958)などを発表。1954年当時、日本と国交がなかったソ連に密入国して、ショスタコーヴィチやハチャトゥリアンと会見して日露音楽の架け橋となった。1956年にソ連で楽譜が刊行され世界的に知られた《弦楽のためのトリプティーク》(1953)は、ニューヨーク・フィル(カーネギーホール)で初演が行われ、ワルシャワ青年音楽賞を得るなど、世界で知られている。生涯徹底されたオスティナート技法による創作は、《オスティナータ・シンフォニカ》(1967)《チェロとオーケストラのためのコンチェルト・オスティナート》(1969)《オーケストラのためのラプソディ》(1971)《GX-1コンチェルト》(1974)《オルガンとオーケストラのための響》(1986)など、多彩な作品を世に残した。

映画音楽では、1978年に『八甲田山』『八つ墓村』の音楽で第1回日本アカデミー音楽賞。幾多の作品で毎日映画コンクール音楽賞、ブルーリボン賞受賞などを得た。同作品は、演奏会用組曲も再編されている。戦後発達したラジオ、テレビ音楽を牽引した存在でもあり、TVオペラ《ヒロシマのオルフェ》(1967)でザルツブルク・オペラコンクール審査員特別賞。音楽と舞踏による映像絵巻《月》(1981)で第33回イタリア賞テレビ部門イタリア放送協会賞、エミー賞受賞など、国際的な評価を得た。大河ドラマ《赤穂浪士》のテーマ音楽は、独立して演奏されることも多い。

音楽を愛するものへの奉仕はプロ・アマを問わず、日本作曲家協議会会長、日本音楽著作権協会理事長、ヤマハ音楽振興会専務理事など要職を歴任、自身が指揮者として新交響楽団と企画した日本の作曲家復刻上演は鳥井音楽賞(後のサントリー音楽賞)を得るなど、1989年に逝去するまで続けられた。

⚫︎ 黛 敏郎:オール・デウーヴル(全2楽章)

吹奏楽版編曲:長生淳

(原曲はピアノ作品。1998年、長生淳によって吹奏楽版へと編曲されました)

作曲者の言葉

1947年、東京音楽学校在学中の作品である。当時、私はジャズに非常な興味を持ち、学校には内緒で、ジャズ・バンドのピアノを弾いていた。そのジャズ・バンドが現在“ブルー・コーツ”といっているバンドの前進であったが・・・・・・。

この作品は、そうしたジャズの溌剌たる躍動感、生命力に溢れたヴァイタリティを、純音楽的に表現しようと試みたものである。

第1楽章は、短いイントロダクションとブーギー・ウーギー。これはニグロのラグ・タイムに源を発する1940年代にアメリカで流行したジャズのリズムで、低音部の八分音符の動きが特徴である。『東京ブギ・ウギ』という歌謡曲が一世を風靡したのは、私のこの作品が書かれてから約1年後のことだった。曲中の♪または♪♪というリズムは、当然ジャズ的に“スゥイング”して奏されねばならない(イントロダクションは除く)。

第2楽章はルンバ。この曲は後に、オーケストレーションされ、“シンフォニック・ムード”として発表された。なお、この作品は、作曲者の自演によって東京音楽学校の演奏会で初演されたほか、公開されていない。(1957年 黛 敏郎)

黛 敏郎 Toshiro MAYUZUMI(1929-1997) 1929年(昭和4年)2月20日、横浜生まれ。東京音楽学校(東京藝術大学)で橋本國彦、池内友次郎、伊福部昭等に師事。1948年(昭和23年)に作曲した「拾個の独奏楽器の為のディヴェルティメント」により才能を認められる。1950年(昭和25年)作曲の「スフェノグラム」は、翌年のISCM国際現代音楽祭に入選して海外でも知られるようになる。1951年(昭和26年)パリ・コンセルヴァトワールへ留学、トニー・オーバン等に学ぶ。フランスから帰国後、ミュージック・コンクレートや日本初の電子音楽を手がけた。1953年(昭和28年)芥川也寸志、團伊玖磨と「3人の会」を結成。また、吉田秀和等と「二十世紀音楽研究所」を設立。雅楽・声明をはじめ、日本の伝統音楽にも造詣を深める一方、交響曲、バレエ、オペラ、映画音楽等の大作を発表した。1964年(昭和39年)より、テレビ番組「題名のない音楽会」の企画、出演。東京藝術大学講師、茶道「裏千家淡交会」顧問、評議員。「日本作曲家協議会」会長、「日本著作権協会」会長などを歴任した。 「涅槃交響曲」(1958)で第7回尾高賞、「BUGAKU」で第15回尾高賞を受賞。 主な作品に「ルンバ・ラプソディ」(1948)、「饗宴」(1954)、「曼荼羅交響曲」(1960)、「シロフォン小協奏曲」(1965)、オペラ「金閣寺」(1976)、「KOJIKI」(1993)、バレエ「The KABUKI」(1986)「M」(1993)他がある。ピアノ曲は、「前奏曲」「金の枝の踊り」「天地創造」などがある。 ISCM入選(昭和31、32、38年)。毎日映画コンクール音楽賞(昭和25、32、38、40年)。毎日演劇賞(昭和33年)。ブルーリボン賞(昭和40年)。仏教伝道文化賞(昭和50年)。紫綬褒章(昭和61年)。 1997年(平成9年)4月10日逝去。